Des avalanches et des hommes

Avalanches dans le passé

Les chaînes de montagne telles que les Alpes ont été occupées depuis le Néolithique après la dernière période glaciaire et le début de l’expansion des forêts. Outre les communautés pastorales dans les fonds de vallée, les hommes vivaient dans les zones de haute altitude afin d’exploiter silex et minerais. En 1991, une momie vieille de 5300 années (appelée Ötzi) a été trouvé à 3200 m près d’un col glaciaire, à la frontière austro-italienne. Les Alpes n’étaient pas une barrière infranchissable. Hannibal puis des armées romaines franchirent les Alpes, montrant que des armées entières étaient capables de traverser des montagnes enneigées. Pourtant, même après la conquête romaine sous César et Auguste, la construction de routes, et la fondation de nouvelles villes, la neige et les avalanches ont fait des Alpes un lieu qui semblait inaccessible et redoutable aux yeux des auteurs classiques.

L’effondrement de l’Empire romain a été suivi d’une forte baisse de la population et de la rupture des voies commerciales entre les différentes parties de l’empire. Les régions de montagne furent particulièrement concernées. Dès la fin du Moyen Age (après le XIIIe siècle), ces régions ont connu un renouveau économique et une forte croissance de la population, ce qui implique que des zones d’altitude élevée comme Davos (1550 m, Suisse) ou Bonneval-sur-Arc et Saint-Véran (1750 m et 2050 m, France) furent occupées en permanence. Les populations locales ont élaboré des stratégies spécifiques pour survivre aux hivers et ses dangers. Par exemple, les murs des habitations étaient protégés par des tas de terre et les zones menacées étaient délimitées par des croix et des chapelles placées sous la protection des saints. Lorsque des forêts mettaient des villages à l’abri des avalanches, les communautés et les seigneurs féodaux édictaient des règles strictes quant à l’exploitation des ressources forestières. Ceux qui coupent des arbres dans les forêts «interdites» (forêt à ban ou Bannwald en allemand) risquaient la peine de mort. En Suisse, les voyageurs empruntant la route du col du Gothard devaient être frappés par la forêt protégeant les maisons serrées du village d’Andermatt. C’était la seule tâche de verdure qu’ils pouvaient voir au milieu de vallées désertes, où la plupart des pentes, raides et nues, sont parcourues par de grosses avalanches chaque hiver.

Un changement climatique appelle le petit âge glaciaire s’est produit de la fin du XVe au XIXe siècles. En particulier, la fin du XVIIe siècle connut de nombreuses calamités dues au froid et à la neige. Des hivers longs et très froids ont été plus fréquents dans l’hémisphère nord. En montagne, ces conditions ont favorisé la formation et la propagation d’avalanches catastrophiques. Plusieurs villages ont été régulièrement touchés par des avalanches, ce qui a conduit les habitants à abandonner leurs habitations et de trouver des endroits plus sûrs. Construit à la fin XIIIe siècle, Vallorcine (Haute-Savoie) était un village typique avec ses chalets en bois serrés autour de l’église, la seule structure totalement en maçonnerie. En 1674, une partie du village a été balayée par une avalanche et les habitants ont décidé de disperser leurs habitations dans des hameaux éloignés. Ils ont également décidé que l’église et le curé resteraient au même endroit. Ce choix peut nous surprendre aujourd’hui, mais pour les chrétiens de cette époque, les forces naturelles ne devaient rien au hasard. Les catastrophes naturelles ont été interprétées comme des manifestations de la Providence, un message de Dieu ou une punition: ils étaient des actes de Dieu, une expression qui est encore en usage dans les contrats d’assurance dans le monde anglo-saxon lorsqu’on se réfère à des événements imprévus. Pour les communautés alpines très croyantes comme celle de Vallorcine, Dieu épargnerait très certainement l’église. Malheureusement, cette église a été frappée à nouveau en 1720. Pour autant les habitants ne changèrent pas d’avis. Ils décidèrent tout simplement de construire une étrave en terre et pierres sèches pour protéger le mur exposé aux avalanches (voir Fig. 1).

Figure 1. L’église de Vallorcine (France) et son presbytère, protégés par une « tourne » (étrave en maçonnerie), dont la construction a commencé en 1674. Elle a été renforcée et rénovée en 1720, 1843, 1861, et 2006.

Au cours du XXe siècle, de nombreuses régions montagneuses ont connu une forte croissance économique avec le développement des transports, de l’industrie et du tourisme. De nouvelles techniques ont été élaborées pour réduire le risque d’avalanche. Au tout début du XXe siècle, ce sont les stratégies de défense dites actives (celles qui prennent place dans les pentes supérieures) qui avaient le vent en poupe. Elles comprennent le reboisement des versants et la construction de structures de soutien du manteau neigeux pour maintenir la neige en place et empêcher la formation d’avalanche (voir Fig. 2). Des explosifs sont également utilisés dans ce type de stratégie, mais dans le but de forcer le déclenchement des avalanches (l’idée est que le déclenchement fréquent de petits volumes de neige évite le départ spontané d’une grande avalanche). Des exemples tragiques d’utilisation ont été donnés lors de la Première Guerre mondiale dans les Alpes, avec le conflit entre l’Italie et l’Empire austro-hongrois et, plus récemment, les guerres au Cachemire entre l’Inde et le Pakistan : de nombreux camps et positions militaires ont été ensevelis sous des avalanches déclenchées par les bombardements. Aujourd’hui, des explosifs sont utilisés à des fins plus pacifiques par les stations de ski pour protéger leur domaine skiable. Les années 1960 et 1970 ont été marquées par plusieurs catastrophes dans les Alpes, qui ont contribué à sensibiliser les populations vis-à-vis des risques posés par les avalanches dans les vallées urbanisées. Parmi ces tragédies, deux événements ont revêtu une importance particulière parce qu’ils ont mis en évidences des lacunes graves dans la gestion du risque d’avalanche dans les zones nouvellement urbanisées. Davos (Grisons, Suisse) et Val d’Isère (Savoie, France) sont deux villages multi-centenaires transformés en stations de ski renommées. En dépit de la longue tradition de lutte contre les avalanches, celles-ci ont causé des dommages graves et de nombreux décès : 24 personnes tuées à Davos en 1968 et 39 personnes à Val d’Isère en 1970. À la suite de ces catastrophes, une attention accrue a été portée à l’élaboration de nouvelles stratégies de gestion du risque d’avalanche. Outre les mesures structurelles telles que renforcement des murs, l’accent a été mis sur des techniques non structurelles telles que la cartographie des risques d’avalanche, l’aménagement du territoire, la prévision des avalanches, le suivi des couloirs avalancheux, la réalisation de base de données historiques, et l’élaboration d’outils de calcul pour prédire la distance d’arrêt et pression d’impact des avalanches extrêmes.

Figure 2. Mélanges de techniques de protection active dans la station de ski de Flaine (Haute-Savoie, France): partout où la couverture forestière n’est pas suffisante à empêcher la formation d’avalanche, des râteliers (au milieu) et des croisillons métalliques appelés Vela (à droite) ont été placés dans les espaces entre les arbres.

En février 1999, les Alpes ont été frappées par une série de tempêtes de neige, qui ont provoqué des avalanches catastrophiques en France (12 personnes tuées à Chamonix), Suisse (17 personnes tuées), Autriche (37 personnes tuées), et Italie (1 décès). La figure 3 montre les opérations de secours à Montroc (commune de Chamonix-Mont-Blanc) juste après qu’une avalanche a balayé vingt chalets. La perte économique en raison de dommages aux équipements et habitations ainsi que les coûts indirects liés à la diminution des recettes touristiques ont été très importants. Si les systèmes de protection n’ont pas pu fournir une sécurité totale en février 1999, ils ont évité l’occurrence de catastrophes plus grandes alors que la saison touristique battait son plein. Juste pour la Suisse, les paravalanches ont empêché le départ ou limité la propagation de plus de 300 avalanches affectant des secteurs urbanisés durant l’hiver 1999.

Figure 3. Les opérations de secours dans le hameau de Montroc (Chamonix, France) après qu’une avalanche a détruit vingt chalets et tué 12 occupants le 9 février 1999.

Les avalanches de nos jours

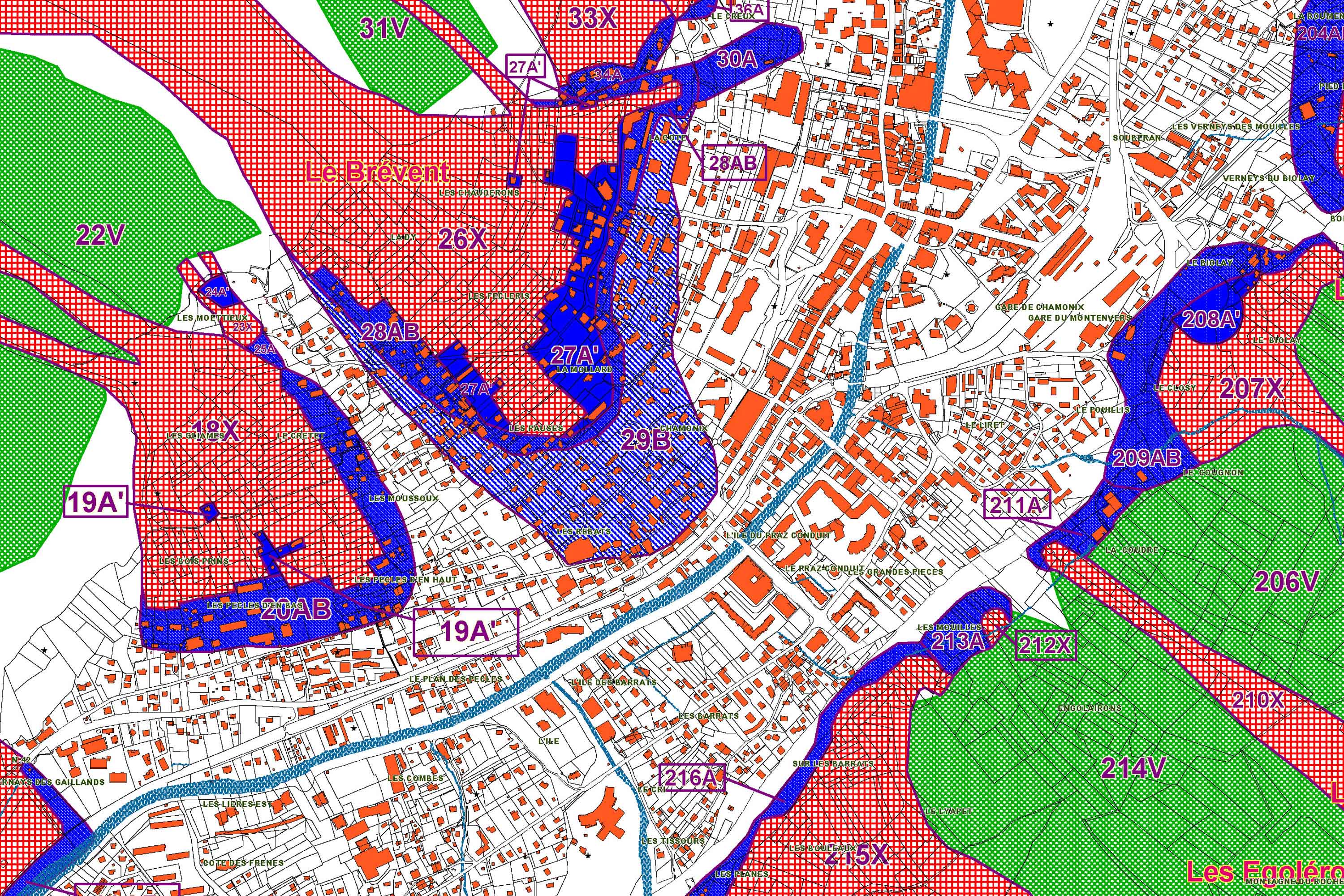

Dans les zones de montagne fortement peuplées telles que les Alpes, le risque d’avalanche est géré à travers ses dimensions temporelle et spatiale. En Amérique du Nord et en Europe, les bulletins d’avalanches régionaux sont publiés chaque jour par les services météorologiques nationaux au cours de la saison d’hiver. Ils fournissent une évaluation du danger d’avalanche pour le lendemain à destination d’un large public comprenant les professionnels de la montagne, les autorités locales et les pratiquants de sports d’hiver. La dimension spatiale couvre différents aspects de gestion du risque d’avalanche. Dans les pays occidentaux, le zonage est utilisé par les communes à la fois comme un outil légal d’aménagement du territoire et comme un support d’information avec des données détaillées des zones concernées par les avalanches. Cette information est synthétisée en utilisant la relation entre intensité et fréquence : moins les avalanches sont fréquentes, plus elles sont potentiellement destructrices. L’intensité est mesurée par la pression d’impact exercée par l’avalanche contre un mur rigide. L’unité physique est le kilopascal (kPa). Pour donner un sens physique à cette unité, nous pouvons la comparer avec la pression atmosphérique (1 kPa = 0,01 atm) ou utiliser une correspondance avec la masse par unité de surface (10 kPa = 1 t / m²). La fréquence est exprimée à l’aide de la période de retour. Trois ou quatre zones de couleur (rouge / bleu / blanc et jaune) sont utilisées selon la combinaison entre la fréquence et l’intensité. Par exemple, la zone rouge correspond à un risque élevé. Dans ce cas, des avalanches fréquentes avec des pressions d’impact allant de 3 à 30 kPa ou bien des avalanches rares (dont la période de retour supérieure à 100 ans), mais avec de fortes pressions d’impact (plus de 30 kPa) sont susceptibles de se produire et de causer des dégâts substantiels aux habitations. La construction de nouvelles maisons est interdite et si les bâtiments existants peuvent toujours être utilisés, il n’est pas possible de les modifier ou de les étendre. Les autres zones comprennent les zones bleue (risque moyen, constructions renforcées possibles), jaune (risque faible, évacuation possible dans les situations d’urgence), et blanche (pas de risque ou de risque résiduel, aucun règlement). La figure 4 montre un extrait de la carte des risques d’avalanche pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc (France).

Figure 4. Avalanche carte des risques de centre-ville de Chamonix (France), avec les trois codes de couleur : zone rouge (aucune nouvelle construction est possible), zone bleue (des constructions sont possibles sous réserves), zone blanche (faible risque d’avalanche). Les zones en verts représentent les forêts de protection. Source : commune de Chamonix-Mont-Blanc (http://www.chamonix.fr).

Compte tenu de ces mesures de protection paravalanche, le nombre de décès dus aux avalanches dans les zones urbanisées a sensiblement diminué en Europe après les années 1970. Les dernières catastrophes sont survenues dans les Alpes en février 1999 (environ 70 personnes tuées en Autriche, la France et la Suisse), en Islande en 1995 (34 morts dans Súðavík et Flateyri), en Turquie en février 1992 (plus de 200 victimes à Görmec et ses environs). Aux États-Unis et au Canada, la plupart des catastrophes concernent les voies de communication et des infrastructures. La pire avalanche dans l’histoire des États-Unis a eu lieu en mars 1910 quand une avalanche a enseveli deux trains bloqués par la tempête de neige sous Stevens Pass alors qu’ils allaient à Seattle (96 personnes tuées). Trois jours plus tard, 58 travailleurs des chemins de fer ont été ensevelis par une avalanche alors qu’ils travaillaient à déblayer la ligne sous Rogers Pass (Canada). Rogers Pass était tristement célèbre pour ses avalanches qui ont coûté la vie à plus de 200 passagers et travailleurs entre 1884 (achèvement du premier chemin de fer transcontinental au Canada) et 1913 (construction d’un tunnel contournant Rogers Pass). Dans les pays du tiers monde, les avalanches sont un problème majeur, mais occulté. En février 2015, 286 personnes sont décédées dans la vallée du Panshir en Afghanistan (au nord de Kaboul) après chutes de neige et les avalanches.

De nos jours, les accidents mortels se produisent essentiellement lors d’activités de loisir, principalement le hors-piste et le ski de randonnée. En de rares occasions, ils concernent des voies de communication. Au cours des 20 dernières années, le nombre moyen de morts dus aux avalanches est assez stable dans les Alpes avec 31 victimes en France, 22 en Suisse, 26 en Autriche, 20 en Italie et 10 en Allemagne. Au Japon, le nombre de morts est voisin de 30 en moyenne chaque année, 24 en Turquie, 30 aux États-Unis (mais la tendance est à l’augmentation), et 7 au Canada.